十八大以来,全国上下反腐力度不断加大,反腐败成为全社会高度关注的热点问题,在相继落马的官员中,仅副部级以上官员就多达近百位。在此次反腐风暴中,石楼县原副书记、县长程晓春涉嫌违法违纪被移送司法机关,这对当地的政治生态产生了极大的影响。本文以石楼法院近五年来审理的职务犯罪案件为视角,针对当地职务犯罪的特点,提出了相应的预防措施,希望对减少职务犯罪的发生有所裨益。

一、职务犯罪的特点及现状

职务犯罪,是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体工作人员利用职权,贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪,包括刑法规定的“贪污贿赂罪”、“渎职罪”和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。

(一)基层职务犯罪的特点

1、案件数量呈上升趋势

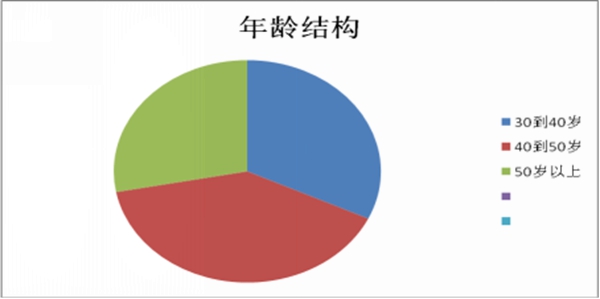

2、犯罪主体的年龄结构中40岁到50岁占40%

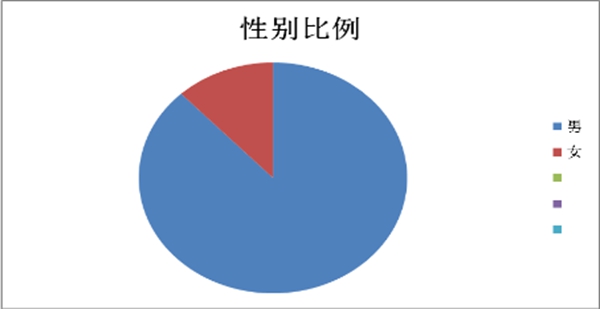

3、犯罪主体的性别比例中男性占88%

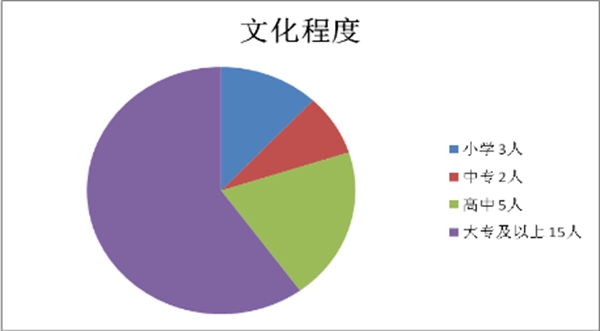

4、犯罪主体的文化程度大专及以上占60%

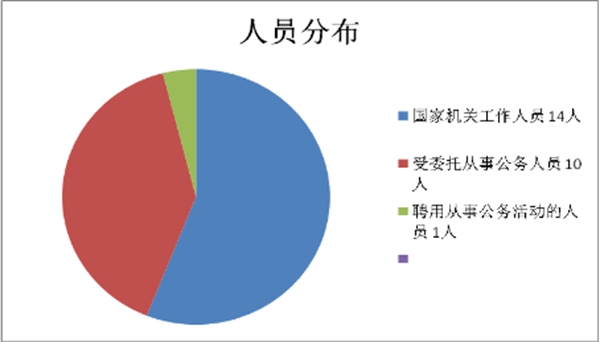

5、犯罪主体中受政府委托人员占40%

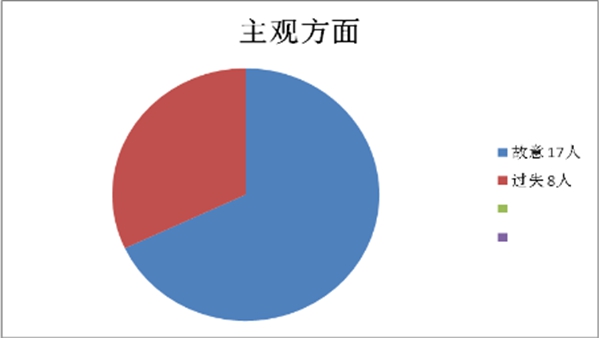

6、主观方面中过失犯罪占32%

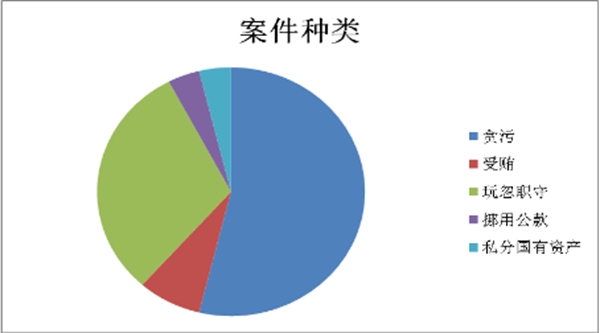

7、案件种类中贪污罪占56%

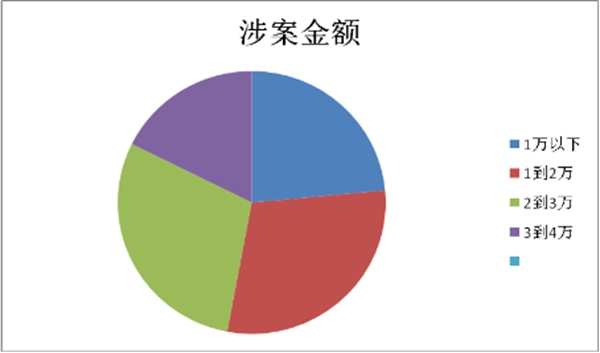

8、涉案金额以1万到3万元居多

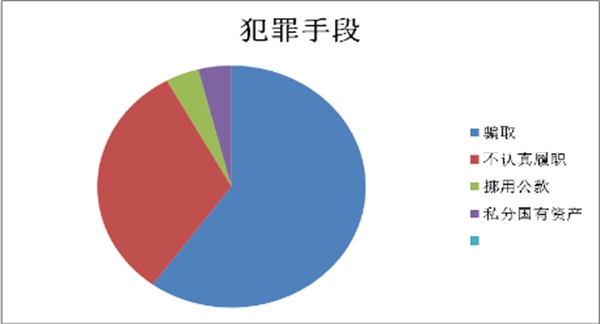

9、犯罪手段以骗取为主

10、判决结果中适用缓刑比例较高

(二)基层职务犯罪的现状

1、 受委托从事公务活动的增多为犯罪主体制造了机会

随着经济的发展,社会公共事务的不断增多,政府在处理一些涉农问题时,为方便管理经常委托村主任或村民小组长从事公务活动,这就给受委托人制造了实施职务犯罪的机会。

2、 财务制度的漏洞为犯罪主体提供了便利

在基层,从上而下的一些制度难以得到贯彻落实,往往容易出现重实体、轻程序的问题,财务制度也不例外。尤其是近年来城乡结合部经济发展迅速,给村民发放各类补偿款的次数也随之增多。村委主任在处理该类事务时,出于省事、便捷的考虑,给村民发放的款项,很少逐一打到个人账户上,出现代领的情况很多,有的甚至无人领取,这就给村委主任、村民小组长留下了犯罪的可趁之机。

3、 涉案金额不大判决结果较轻

在本文调查的数据中显示,涉案金额在1到3万元的占82.3%,且在侦察阶段都积极退还,认罪态度较好,因此判决结果均适用缓刑这一较轻的处理结果。

4、 玩忽职守罪成为第二大犯罪种类

玩忽职守类犯罪占32%,这表明了公职人员在履职时存在不认真、不积极、不担当的现象,这与自身的思想素质、业务能力、敬业精神有极大的关系。

二、职务犯罪产生的原因

1、党性不强、道德沦丧、抗腐能力弱是职务犯罪的根本原因

党性不强,放弃对自己人生观、世界观的改造是公职人员犯罪的内在原因。受社会风气的影响,一些公职人员把权力当交易,把职责范围内应办的事情与按“劳”取“酬”划等号,不送礼不办事,甚至伸手索要所谓“辛苦费”、“好处费”;道德沦丧,失去了党员干部的基本要求,信仰出现危机,产生“鱼与熊掌”兼得的贪婪心理、蒙混过关的侥幸心理、有恃无恐的攀比心理、贪图安逸享乐的虚荣心理。从而无法抵抗人情关、面子关,诱惑关,把党性和法律置之脑后,明面上大公无私,暗地里大搞权钱交易,最终滑向犯罪深渊。

2、宣传教育不到位,个别部门预防措施形同虚设

虽然年年签订党风廉政责任状,但大多流于制度层面,停留在一般号召上,没有将党风廉政建设拓宽和深化,未能发动广大干部以积极的心态投入到监督与被监督中去。个别系统内部的纪检监察机构形同虚设,职能相对弱化,没有充分行使监督职能。

3、打击犯罪力度不大,形不成强有力的威慑作用

对职务犯罪打击不力,是职务犯罪高发的又一重要因素。一是难以及时发现犯罪。当前职务犯罪预防体系建设欠发达,难以及时发现违法犯罪苗头。二是现实生活中对职务犯罪的查处,障碍重重,阻力很大。职务犯罪主体往往担任某种职务,掌握一定权力,常常利用社会关系四处找人,为办案设置阻力,造成案件取证困难,难以定罪处罚。三是刑罚轻型化让犯罪分子胆大妄为。现实中,对职务犯罪分子的刑罚适用上,从轻、减轻处罚情节适用非常普遍,缓刑、免刑适用多,财产刑不适用或少适用,难以达到遏制职务犯罪上升的目的。

4、大众舆论对小额职务犯罪的讨伐力度不强

社会舆论往往对大贪官、大势力的落马过度关注,对出现涉案金额少、情节轻微的职务犯罪,存在“麻痹”、“不当回事”的心理,使得小额职务犯罪从大众心理上容易被忽视,涉案人员所受到的舆论监督和良心谴责不强,对国家法律没有敬畏之心。

5、基层公职人员收入偏低

基层的经济水平偏低,尤其像石楼县这样一个财政收入不到一个亿的国家级贫困县,公职人员的收入不高,经不住“糖衣炮弹”的攻击,在外部经济的刺激下,虚荣心膨胀,为了金钱铤而走险。

6、有法不依、有章不循为职务犯罪搭建了“安乐窝”

贪污贿赂等职务犯罪之所以能够得逞,一个重要的原因就是与管理混乱、违章操作息息相关。“十案九违规”,有些制度只是说在嘴上、挂在墙上,没有认真执行,没有形成用制度管人、用制度管事的机制。犯罪分子存在侥幸心理,往往认为凭借其关系网,即使犯了事也能通过关系摆平而逍遥法外。这是很多职务犯罪分子敢于顶风作案、大肆敛财、失职渎职的心理基础。

三、预防对策

1、加强廉政教育,使公职人员不愿违法犯罪

廉政教育是党员干部日常工作中必修的一项重要内容,各单位在重视业绩的同时往往会忽视廉政方面的思想教育,因此会出现一部分干部思想动摇、立场不定、走向犯罪的严重后果。要预防职务犯罪的发生,就要从廉政教育抓起,并且常态化、日常化,让广大干部从思想上坚定立场,将滋生犯罪的土壤彻底铲除。

2、推行阳光行政,让职务犯罪无机可乘

阳光是腐败的天敌,公开是腐败的克星。要搭建阳光行政、权力公开运行等平台,畅通渠道让老百姓参与行政、监督行政。建议有关部门对基础设施建设和拆迁改造、土地征用开发、社会保障和救灾、优抚、移民等专项款物管理等腐败高发的领域和环节实行公开,接受群众的监督,铲除职务犯罪的土壤,用阳光保障国家机体高效健康运行。

3、完善监督机制,使公职人员不能违法犯罪

没有监督的权力必然导致腐败。建议以立法的形式对监督机关的人员选拔、资金保证、案件监督程序进行确定,保持其相对独立性,有效排除其监督活动中的人为干扰。完善监督体系,严格行政程序,用严密的“防护网”确保公职人员不能犯罪。

4、加强农村财务管理,把基层干部犯罪高发的势头压下去

深化乡村财务管理体制改革,理顺管理体制,实行村财乡管,完善工作机制,保障乡村会计核算正常开展。针对土地使用权转让、土地承包、青苗补偿,以及扶贫、救灾、移民安置、社保资金的发放等项目和款项调度、经管等领域和环节,积极开展专项预防活动,着力防范乡村基层组织侵害群众利益的职务犯罪发生。

5、加大惩治力度,使公职人员不敢违法犯罪

打击是最好的预防。实践证明,离开惩治谈预防,预防工作就会苍白无力。只有加大对职务犯罪的精准打击,才能使犯罪人和那些具有犯罪倾向的人认识到“法不可违、罪不可犯”,才能动员鼓励社会公众有力地配合和促进职务犯罪预防工作的开展。将于今年11月1日施行的《刑法修正案(九)》加大了对职务犯罪的惩处力度,进一步完善了贪污贿赂犯罪的定罪量刑标准,将以前规定的单纯的“数额”标准,修改完善为“数额+情节”标准。规定了对犯贪污、受贿罪,被判处死刑缓期执行的,终身监禁,不得减刑、假释等情形。严密了惩治行贿犯罪的法网,加大了对行贿犯罪的处罚力度,等等。相信“刑九”的出台一定会对反腐败产生积极、正面的推动作用。

吕梁市中级人民法院主办

吕梁市中级人民法院主办